Em Viagem ao redor da garrafa (Rocco, tradução de Hugo Langone, 320 páginas, R$ 44,50), a jornalista inglesa Olivia Laing promove uma curiosa – e nem sempre bem-sucedida – mistura de gêneros. Ensaio biográfico, crítica literária, memórias e relatos de viagem são jogados na coqueteleira para tentar revelar “por que os escritores bebem e que efeito essa mistura de bebidas teve sobre o corpo da própria literatura”. Se o objetivo parece por um lado ambicioso demais e por outro limitado em seu recorte – afinal, escritores bebem porque os seres humanos bebem –, Laing logo dobra a aposta da liberdade autoral ao reduzir a apenas seis os alcoólatras em que está interessada. Todos homens, todos americanos e grandes autores do século XX: os ficcionistas Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, John Cheever e Raymond Carver dividem o balcão do bar com o dramaturgo Tennessee Williams e o poeta John Berryman. A lista não se destaca pela originalidade e chega a flertar com o clichê ao exibir em posição de destaque a dupla de aliados e rivais Hemingway-Fitzgerald, sobre a qual seria justo dizer que já se escreveu demais. Ocorre que, se houver um único rótulo apto a nomear o coquetel que…

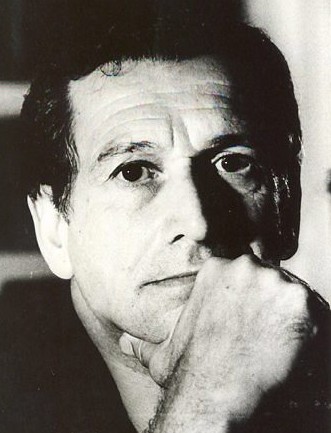

Este artigo é ao mesmo tempo o reconhecimento público de uma dívida pessoal e uma dica: talvez não haja lição mais importante que os escritores brasileiros do século 21 possam tirar da obra de Nelson Rodrigues (foto) do que o difícil aprendizado do diálogo. Falo de uma questão de forma. Isso não significa minimizar o famoso conteúdo rodriguiano, esse impressionante universo de tipos caricaturais da baixa classe média carioca às voltas com tramas folhetinescas de amor e morte, infidelidade e incesto, numa atmosfera farsesca em que pulsões primitivas estão sempre prontas a furar o verniz da civilização e vir à tona com uma ferocidade equilibrada entre o trágico e o cômico. Evidentemente, é o alcance cultural desse universo que torna Nelson um monstro, um daqueles raros autores sem os quais o país não seria o que é. Mas isso todo mundo sabe. Quando me refiro ao diálogo, falo de uma técnica que permite a dois ou mais personagens trocarem blocos de discurso direto no meio de uma narrativa sem que soem como bonecos de ventríloquo do autor ou oradores na tribuna da Câmara dos Deputados. Alguns escritores se saem bem da tarefa, a maioria não – e pode até ser…

Um dos conselhos literários mais importantes que já recebi – quase tão importante quanto aquele outro, o de desconfiar de todos os conselhos literários – me apareceu quando eu tinha vinte e tantos anos, lendo um artigo de Autran Dourado sobre seu método de trabalho. Se a memória não me engana mais do que o habitual, o escritor mineiro revelava, embora não com essas palavras, uma forma de dar vida nova a textos deficientes, insatisfatórios, capengas ou falsos: trocar seu tempo verbal ou a pessoa da narração – ou as duas coisas ao mesmo tempo. Ainda não era comum escrever em computador naquela época. O truque, se assim podemos chamá-lo, envolvia um bocado de trabalho pesado: rabiscar tudo com caneta era provavelmente o primeiro passo, mas no fim das contas, para ter um resultado apresentável, restava alimentar a máquina de escrever com papel novo e datilografar tudo outra vez. Da primeira à última palavra. Trocando, por exemplo, “fui” e “tinha” por “vou” e “tenho”. Ou por “vai” e “tem”. E “minha” por “sua”. Etc. É claro que, tendo feito tudo isso, e ainda que a princípio satisfeito com as mudanças, nada impedia o angustiado autor-datilógrafo de se arrepender no dia…