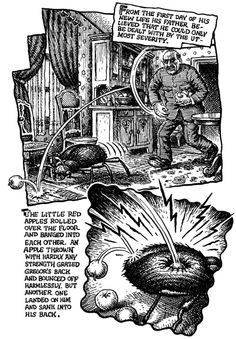

A única resposta consistente para a dúvida enunciada no título acima, uma das mais resistentes de toda a literatura do século XX (e atualizada de forma fortuita por um imenso blatídeo que apareceu há pouco aqui no banheiro), é que não sabemos. O texto de “A metamorfose”, de Franz Kafka, simplesmente não nos fornece elementos suficientes para dizer. Foi mesmo uma barata, no entanto, o bicho que pousou no imaginário da maior parte dos leitores da novela que começa com o pobre Gregor Samsa acordando em sua cama transformado num inseto. Por quê? Provavelmente porque o destino de Samsa é asqueroso demais e não há nada, em todo o reino animal, que supere a barata na escala da asquerosidade. Elementar, meu caro Watson, poderia acrescentar neste ponto um amante do lugar-comum – uma frase que o detetive inglês Sherlock Holmes nunca pronunciou em nenhuma das histórias escritas por Arthur Conan Doyle, o que, juntamente com a “barata de Kafka”, prova que nem sempre o texto é soberano. Na esteira do êxito popular de um livro costuma vir uma certa aura, uma sobra de sentido contra a qual é difícil lutar. No caso de Holmes, a frase que não existe textualmente…

Em seu lapidar ensaio Teses sobre o conto, publicado no livro “Formas breves”, o escritor e crítico argentino Ricardo Piglia resume assim o ponto de partida de suas reflexões sobre as histórias curtas – ou, em inglês, simplesmente stories: Primeira tese: um conto sempre conta duas histórias. Numa linguagem límpida e legível que não esconde a generosa – e rara – intenção de conversar com o maior número possível de leitores, sem prejuízo do rigor do pensamento crítico, o autor passa então a discorrer sobre a tal duplicidade: a de uma história ostensiva, exterior, que contém em si uma história secreta, cifrada, elíptica. A história que ele chama de 1, a evidente, só aqui e ali deixa entrever ou pressentir “nos seus interstícios” a história 2, que ao irromper por fim na consciência do leitor provoca aquele efeito de surpresa, revelação ou epifania que se espera de todo conto. Piglia recupera uma deliciosa anotação rabiscada pelo russo Anton Tchekhov, mestre do conto moderno, embrião de uma história que ele jamais escreveu: “Um homem em Montecarlo vai ao cassino, ganha um milhão, volta para casa, suicida-se”. A história 1 – o jogo, a sorte, a euforia do enriquecimento – tem no…

“Fulano escreve bem, mas não tem o que dizer.” Não lembro onde li a frase, muito tempo atrás – provavelmente numa resenha ou quem sabe em duas ou três, pois a verdade é que se trata de um semiclichê crítico. Junto com seu autor ou autores, minha memória deixou de registrar também o alvo ou os alvos da diatribe. Foi a frase em si que passou a me assombrar de tempos em tempos em meus primeiros anos de escritor tateante, como se expressasse uma advertência severa e uma verdade terrível. Então não bastava aprender a escrever? Era preciso também ser possuidor de uma qualidade mais misteriosa, talvez inata, certamente existencial, quem sabe política, que parecia tão fugidia quanto assustadora? Eu acreditava levar jeito para aquela coisa de fazer literatura, sentia que as palavras me mostravam alguma obediência, mas… teria o que dizer? E como uma pessoa que não tem o que dizer descobre, inventa, encomenda, pega emprestado, vai à luta de algo para dizer? Levou tempo para que eu descobrisse estar diante de uma questão falsa. Saber escrever e ter o que dizer são rigorosamente a mesma coisa, ou melhor, não existe na literatura – ou em arte alguma –…

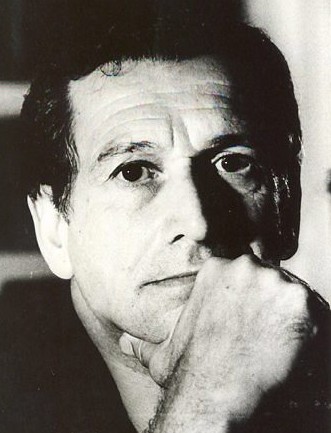

Este artigo é ao mesmo tempo o reconhecimento público de uma dívida pessoal e uma dica: talvez não haja lição mais importante que os escritores brasileiros do século 21 possam tirar da obra de Nelson Rodrigues (foto) do que o difícil aprendizado do diálogo. Falo de uma questão de forma. Isso não significa minimizar o famoso conteúdo rodriguiano, esse impressionante universo de tipos caricaturais da baixa classe média carioca às voltas com tramas folhetinescas de amor e morte, infidelidade e incesto, numa atmosfera farsesca em que pulsões primitivas estão sempre prontas a furar o verniz da civilização e vir à tona com uma ferocidade equilibrada entre o trágico e o cômico. Evidentemente, é o alcance cultural desse universo que torna Nelson um monstro, um daqueles raros autores sem os quais o país não seria o que é. Mas isso todo mundo sabe. Quando me refiro ao diálogo, falo de uma técnica que permite a dois ou mais personagens trocarem blocos de discurso direto no meio de uma narrativa sem que soem como bonecos de ventríloquo do autor ou oradores na tribuna da Câmara dos Deputados. Alguns escritores se saem bem da tarefa, a maioria não – e pode até ser…

Um dos conselhos literários mais importantes que já recebi – quase tão importante quanto aquele outro, o de desconfiar de todos os conselhos literários – me apareceu quando eu tinha vinte e tantos anos, lendo um artigo de Autran Dourado sobre seu método de trabalho. Se a memória não me engana mais do que o habitual, o escritor mineiro revelava, embora não com essas palavras, uma forma de dar vida nova a textos deficientes, insatisfatórios, capengas ou falsos: trocar seu tempo verbal ou a pessoa da narração – ou as duas coisas ao mesmo tempo. Ainda não era comum escrever em computador naquela época. O truque, se assim podemos chamá-lo, envolvia um bocado de trabalho pesado: rabiscar tudo com caneta era provavelmente o primeiro passo, mas no fim das contas, para ter um resultado apresentável, restava alimentar a máquina de escrever com papel novo e datilografar tudo outra vez. Da primeira à última palavra. Trocando, por exemplo, “fui” e “tinha” por “vou” e “tenho”. Ou por “vai” e “tem”. E “minha” por “sua”. Etc. É claro que, tendo feito tudo isso, e ainda que a princípio satisfeito com as mudanças, nada impedia o angustiado autor-datilógrafo de se arrepender no dia…

As “franjinhas literárias” que foram tema de um post barthesiano aqui no blog – aqueles emblemas de literariedade que nada mais são do que uma manifestação do mau e velho clichê, da linguagem morta ou pelo menos artrítica – podem ser mais ou menos antiquadas. É claro que existem as franjinhas modernosas e até as vanguardistas, pois, nas palavras de Ricardo Piglia, “a modernidade é o grande mito da literatura contemporânea”. Estas são até mais perigosas, por disfarçarem melhor sua cafonice e vaziez. No entanto, é impressionante o número de pessoas que se lançam à aventura de escrever um romance tendo na mira, de forma consciente ou não, um modelo que já era velho há pelo menos cento e cinquenta anos. A franjinha preferida de todas essas é a descrição. Qualquer um que já tenha sido obrigado – como jurado de um concurso literário, por exemplo – a ler de enfiada um grande lote de romances contemporâneos sabe que, numa fatia em torno de um terço deles (estou chutando, mas não errarei por muito), a narrativa começa com uma longa descrição. Em alguns casos, de fenômenos atmosféricos, num eco certamente involuntário do mais famoso clichê literário da história – a…

Na onda da poesia de lombada, ou spine poetry, fiz esse cartão de ano novo em 2013. Acho que continua valendo!

Conversando com uma amiga, romancista talentosa que tem ministrado oficinas literárias, ela dizia que uma de suas maiores dificuldades é explicar aos alunos o que vem a ser um clichê. Fazer o orgulhoso autor de uma frase como “as ondas lambiam voluptuosamente a areia”, que tanto o agrada por sua carga poética, compreender que ela é inaceitável. Não apenas ruim mas desclassificante, algo que um leitor mais exigente tenderá a interpretar como deixa para desistir do livro. Nessa hora, talvez seja didático mencionar o exemplo de Snoopy. E de Bulwer-Lytton. E de Urbano Loureiro. E de tantos outros que começaram ou se sentiram tentados a começar uma história com aquela frase imortal, emblema supremo do clichê literário em todos os tempos: “Era uma noite escura e tempestuosa.” Romancista, poeta, dramaturgo, político e barão, Edward Bulwer-Lytton (1803-1873) passou à história com a glória irônica de ter sido seu criador. Se alguém já tinha usado uma fórmula parecida, o que não acho improvável, a imensa popularidade da obra do nobre inglês em sua época garantiu à frase de abertura de seu romance Paul Clifford o privilégio de fixar a construção exata, a forma irretocável do clichê: “It was a dark and stormy…

Entre as muitas delícias da longa entrevista (em inglês, acesso gratuito) que Zadie Smith fez com Ian McEwan em 2005, publicada pela revista The Believer, minha preferida aparece já no texto introdutório da autora de “Sobre a beleza”. Zadie conta que, ainda universitária e aspirante ao mundo das letras, foi levada por uma amiga enturmada à festa de casamento de McEwan, já então um escritor estabelecido (embora ela confesse que, na época, estava ocupada imitando Martin Amis, também presente à festa). “Parece”, disse minha amiga com ar de entendida, quando observávamos McEwan rodopiar com sua nova esposa pela pista de dança, “que ele escreve apenas quinze palavras por dia.” Eis uma informação infeliz para se dar a um escritor aspirante. Eu era terrivelmente suscetível ao poder do exemplo. Se me dissessem que Borges corria três milhas toda manhã e depois plantava bananeira numa tina de água antes de se sentar para escrever, eu me sentiria obrigada a tentar isso. O espectro do limite de quinze palavras ficou comigo por um longo tempo. Três anos depois, quando estava escrevendo “Dentes brancos”, lembro-me de pensar que todos os meus problemas se originavam do excesso de palavras que me sentia impelida a escrever…

Num debate na Biblioteca de São Paulo com a presença de outros finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura, ano passado, um rapaz na audiência nos perguntou – a Adriana Lisboa, Michel Laub e Flavio Cafiero, além de mim – o que pensávamos do “método” de escrita defendido por Edgar Allan Poe em seu famoso ensaio “A filosofia da composição”. Foi um prazer inesperado ver surgir numa conversa literária de hoje, e trazido por um leitor jovem, o texto de 1846 em que Poe explica passo a passo como escreveu o poema “O corvo”. Trata-se de um velho favorito meu, ode curiosa ao planejamento meticuloso e à intencionalidade como os melhores conselheiros do escritor – uma ode composta, o que é melhor, por um cultor de histórias fantásticas, sombrias, fantasmagóricas, normalmente associadas ao oposto do racionalismo solar que o ensaio defende. O fascínio que “A filosofia da composição” provocou em mim quando o li pela primeira vez, muitos anos atrás, está longe de morrer, mas faz tempo que foi temperado por ceticismo. Diz o escritor americano que “O corvo” foi escrito “com a precisão e a sequência rígida de um problema matemático”. E promete: “É meu desígnio tornar manifesto que…

Então é só isso? Umas poucas palavras bem colocadas e pronto, ali está o leitor na ponta da linha, anzol cravado na bochecha? Sim, mas também pode ser só isso: uma única palavra em falso e o peixe desaparece nas profundezas para nunca mais passar perto do seu bote. O que vai ser? Em qualquer praia estética, esteja ele muito ou nada interessado em ser acessível a um grande número de leitores, acredito que esta preocupação habite a cabeça de todo escritor digno desse nome, isto é, qualquer um que escreva para ser lido por alguém e não apenas para expressar seu eu profundo: como dar às palavras, uma após a outra, uma certa ressonância de verdade? Estamos em terreno traiçoeiro. Em primeiro lugar convém deixar claro que a palavra verdade não tem aqui – não ainda – a menor fumaça filosófica, histórica ou mesmo emocional. Importa menos “a verdade” do autor ou da história que ele conta do que “uma certa ressonância de verdade”. Sim, é claro que uma dimensão está ligada à outra em algum nível profundo, mas vamos supor que ainda não mergulhamos o suficiente para chegar lá. Estamos na superfície do texto, mal equilibrados em nosso…

Você já encontrou a afirmação por aí: “É mais difícil escrever um conto do que um romance”. É possível até que a tenha encontrado tantas vezes que já a considere uma daquelas profundas verdades contraintuitivas da existência. Algo como o equivalente literário de “o café da manhã é a principal refeição do dia”, falso axioma que também costuma ser repetido sem que se leve em conta a motivação do publicitário que primeiro o imprimiu numa caixa de sucrilhos. Não, a ideia não é sugerir que o conto está para o romance como o café da manhã está para o almoço ou jantar. A questão é mais complexa, como veremos. Mas vamos começar pela motivação. Talvez a primeira pessoa que afirmou aquilo, seja quem for, tivesse um intuito nobre: combater a percepção popular, leiga e equivocada de que escrever uma história curta é moleza. Machado de Assis, magistral tanto no romance quanto no conto, jamais entrou, que eu saiba, nesse joguinho comparativo furado, mas também se sentiu obrigado a defender a narrativa breve da pecha de facinha: “É gênero difícil a despeito de sua aparente facilidade, e creio que essa mesma aparência lhe faz mal, afastando-se dele os escritores e não…

Não há nada no Brasil que se possa comparar à epidemia do tijolo que assola a ficção internacional, sobretudo a americana. Aqui “Viva o povo brasileiro”, de João Ubaldo Ribeiro, de 1984, com suas 640 páginas, é considerado um livro longuíssimo, quase uma aberração. Historicamente temos “Os sertões”, de Euclides, e é verdade que “O tempo e o vento”, de Erico Verissimo, daria um cartapácio para lá de exuberante se saísse num volume só. Alguém mencionou “A pedra do reino”, de Ariano Suassuna (756)? De todo modo parece que, depois de “Viva o povo” – concebido, segundo o próprio João Ubaldo, para ser antes de mais nada “um livro grosso”, em resposta a um desafio do editor Pedro Paulo de Sena Madureira –, o único a ir realmente longe nessa corrida é “Um defeito de cor”, de Ana Maria Gonçalves (952!), um livro ímpar por outros motivos além deste. Atrás dele, no último quarto de século, há um vácuo de algumas centenas de páginas e só então começam a aparecer aqui um “Pornopopeia”, de Reinaldo Moraes (480), ali um “O paraíso é bem bacana”, de André Sant’Anna (456), acolá um “Barba ensopada de sangue”, de Daniel Galera (424). Há poucos…

Na entrevista que Kurt Vonnegut (1922-2007) viagra online usa deu à “Paris Review”, lida há muitos anos, há um trecho que nunca me saiu da cabeça. Nele o escritor americano, autor de “Matadouro 5”, faz com a verve que lhe era característica uma defesa da boa e velha contação de histórias: Garanto a você que nenhum esquema narrativo moderno, nem mesmo a ausência de enredo, dará ao leitor satisfação genuína, a menos que uma daquelas tramas à moda antiga seja contrabandeada para dentro da história. Não defendo a trama como representação acurada da vida, mas como forma de manter o leitor lendo. Quando eu dava aulas de criação literária, costumava recomendar aos estudantes que fizessem seus personagens desejar alguma coisa imediatamente – mesmo que apenas um copo d’água. Personagens paralisados pela ausência de sentido da vida moderna ainda precisam beber água de vez em quando. Um dos meus alunos escreveu um conto sobre uma freira que ficou com um pedaço de fio dental preso entre os molares inferiores e não conseguia se livrar dele o dia inteiro. Achei isso maravilhoso. A história lidava com questões muito mais importantes do que fios dentais, mas o que mantinha os leitores presos era…

A primeira referência que encontrei à autonomia dos personagens literários me impressionou muito. Era adolescente, começava a tentar pôr de pé o plano insensato de um dia escrever livros e fiquei boquiaberto ao descobrir que um escritor podia se declarar impotente diante do livre-arbítrio manifestado por criaturas que ele próprio tinha criado. Como assim – então não era o autor que mandava? A revelação constava de um dos prefácios que Erico Verissimo, meu primeiro ídolo literário, havia escrito para suas (ainda incompletas) obras completas, coleção de capa dura azul que ocupava lugar de honra na estante lá de casa. Não demorou para que meu estranhamento desse lugar a uma profunda reverência diante do supremo mistério da criação. Não registrei na memória o momento exato em que mudei de ideia, mas lembro-me de, poucos anos mais tarde, abrir um sorrisinho sarcástico toda vez que esbarrava – e esbarrava o tempo todo – num artigo ou entrevista em que um escritor evocava o supremo mistério da criação, alegando que seus personagens só faziam o que bem entendiam e tal. Pô, aqueles caras pensavam que estavam enganando quem? Tremendo caô, claro. Tentativa canhestra de mitificar e dar caráter quase divino a algo que…

A importância do silêncio numa narrativa de ficção se manifesta de diversas formas, incluindo as óbvias elipses e subentendidos, pois, como disse Erico Verissimo (que cito de memória), “um dos segredos do romancista é nunca explicar demais”. Tudo aquilo que não é dito oferece à imaginação do leitor – coautor pouco comentado de qualquer obra literária – espaço para se espraiar, ligar os pontinhos, produzir e não apenas decifrar sentido. Embora geralmente esquecido, até mesmo o silêncio que vem antes da primeira frase do texto, como os milênios de não-ser que precedem o nascimento de qualquer bebê, é tão fundamental quanto o clímax de uma história. O silêncio que vem depois do fim, então… Vamos começar pelo começo. Entramos em “Viva o povo brasileiro”, de João Ubaldo Ribeiro, um dos grandes romances de nossa literatura, vendo o herói ser fuzilado. A sugestão de uma longa história passada, mas calada, insinua-se na estranha precedência de uma conjunção adversativa a adversar o ignorado: Contudo, nunca foi bem estabelecida a primeira encarnação do Alferes José Francisco Brandão Galvão, agora em pé na brisa da Ponta das Baleias, pouco antes de receber contra o peito e a cabeça as bolinhas de pedra ou ferro…

Lendo um texto literário, tento decifrar por que ele me agrada tanto e chego à ideia de precisão vocabular. Será isso? Não, claro que nunca é uma coisa só, mas será isso em primeiro lugar – a precisão na escolha das palavras? O fato de as palavras vestirem as ideias como uma malha justa, roupa de mergulhador, segunda pele através da qual a ideia exibe suas formas com perfeição, quase como se já não fosse a ideia de uma coisa, mas a coisa mesmo? * Um dos aspectos intrigantes da caça ao vocábulo preciso, aquilo que Gustave Flaubert chamava de le seul mot juste, é o fato de, sendo tão inerente ao bem escrever, ser tão difícil de ensinar. Para começar, não é nada fácil de definir, e a malha ou segunda pele é uma metáfora desesperada que reconhece essa dureza. Identificamos a precisão quando a temos diante do nariz, mas em que ela consiste exatamente? * Aqui talvez seja necessário afastar a ideia, folclórica mas nunca distante dessa conversa, da “palavra justa” como frescura e álibi para a paralisia do escritor – como parece ter sido muitas vezes para o próprio Flaubert. Se você está escrevendo um conto policial…