O Todoprosa é um blog sobre literatura que atualizei por dez anos, de maio de 2006 a outubro de 2016. Mesclava resenhas com notas, comentários, links. Por uns anos eu o renovei todo dia. A princípio no NoMínimo, depois no iG e na Veja.com, o TP virou referência e ponto de encontro quando as redes sociais ainda não dominavam o mundo. Não será mais renovado, seu tempo passou. Também não pretendo tirá-lo do ar. Foi um tempo bom.

Que o prêmio Nobel de literatura para Bob Dylan tenha deflagrado uma polêmica quente nas redes sociais não espanta ninguém. Polêmica em redes sociais, de preferência bem polarizada e estridente, é o novo padrão-ouro do sucesso no mundo digital. É provável que estivesse nos planos da Academia Sueca o quebra-pau entre a facção do “lindo reconhecimento a um gênio” e as hostes da “lamentável rendição ao pop”. Não deixa de ser uma atualização do cansado e pouco midiático refrão “quem já ouviu falar desse poeta uzbeque?” que vinha dominando o Nobel ano sim, ano não. Como ocorre com a maioria das polêmicas polarizadas e estridentes, os dois lados têm argumentos respeitáveis. Sim, Robert Allen Zimmerman, que adotou seu nome artístico em homenagem ao poeta galês Dylan Thomas, é um dos grandes nomes da canção do século XX e um letrista prolífico e nada menos que genial. Talvez seja um dos maiores seres humanos vivos em qualquer campo da arte. Além disso, como lembrou com erudição curiosamente defensiva a secretária da Academia, Sara Danius, os poetas Homero e Safo “escreveram textos que deviam ser ouvidos, executados, muitas vezes com instrumentos…”. O que é verdade, mas soa forçado. Desde então houve alguma…

Todos os contos de Clarice Lispector (Rocco, 656 páginas) é o livro-monumento que o país devia àquela que foi, ao lado de Guimarães Rosa, a voz mais original da ficção brasileira no século 20. De forma embaraçosa, a dívida foi paga com dinheiro emprestado: até na bela sobrecapa premiada de Paul Sahre, o volume de capa dura que chega ao leitor brasileiro é o que foi organizado pelo biógrafo e pesquisador americano Benjamin Moser e publicado ano passado nos EUA, com tradução de Katrina Dodson e notável sucesso de crítica. Até então a obra contística da autora estava dispersa em brochuras cheias de superposições, a maioria contendo – por decisão dela – histórias reaproveitadas de coletâneas anteriores. Limadas as redundâncias e incluídos os contos da juventude e do fim da vida que só postumamente saíram em livro, temos um total de 84 histórias e uma tentação irresistível: a de concluir que foi na narrativa curta, e não nos romances e novelas, que a arte de Clarice atingiu seu ponto mais alto. Não é dizer pouco. O embaraço da “importação” escapa de ser vexame porque Clarice nunca foi uma escritora negligenciada que o olhar estrangeiro tivesse nos ensinado a descobrir. Meio…

Advertência: o fôlego deste artigo é pouco compatível com a brevidade internética. Ele foi escrito para a edição de papel da revista Veja que está agora nas bancas, como parte do material especial sobre os 400 anos da morte de Cervantes – completados hoje – e de Shakespeare, e dividiu as páginas com um texto igualmente extenso sobre o bardo assinado por Jerônimo Teixeira. Como se diz na Espanha: Vale. * A imagem é mais velha e sábia do que todos nós: o cavaleiro esguio em seu cavalo magro, ao lado do escudeiro gordinho montado num burro, contra uma paisagem árida onde se veem, ao longe, moinhos de vento. Foi atualizada nos últimos quatro séculos por tantos pintores e ilustradores, dos mais renomados aos mais chinfrins, que ocupa lugar de honra na galeria de clichês culturais à qual praticamente todos os seres humanos – letrados e não letrados – têm acesso. Se essa galeria não se destaca pela quantidade de obras, o bom gosto também não é seu ponto forte: nos varais de feira hippie, a apropriação pop da alta cultura costuma exibir o pôster da dupla ao lado daquele em que o mendigo de chapéu-coco encara a câmera com…

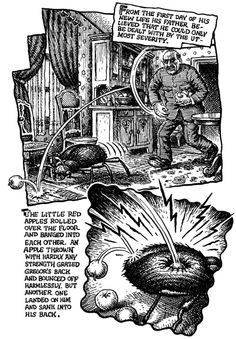

A única resposta consistente para a dúvida enunciada no título acima, uma das mais resistentes de toda a literatura do século XX (e atualizada de forma fortuita por um imenso blatídeo que apareceu há pouco aqui no banheiro), é que não sabemos. O texto de “A metamorfose”, de Franz Kafka, simplesmente não nos fornece elementos suficientes para dizer. Foi mesmo uma barata, no entanto, o bicho que pousou no imaginário da maior parte dos leitores da novela que começa com o pobre Gregor Samsa acordando em sua cama transformado num inseto. Por quê? Provavelmente porque o destino de Samsa é asqueroso demais e não há nada, em todo o reino animal, que supere a barata na escala da asquerosidade. Elementar, meu caro Watson, poderia acrescentar neste ponto um amante do lugar-comum – uma frase que o detetive inglês Sherlock Holmes nunca pronunciou em nenhuma das histórias escritas por Arthur Conan Doyle, o que, juntamente com a “barata de Kafka”, prova que nem sempre o texto é soberano. Na esteira do êxito popular de um livro costuma vir uma certa aura, uma sobra de sentido contra a qual é difícil lutar. No caso de Holmes, a frase que não existe textualmente…

Em seu lapidar ensaio Teses sobre o conto, publicado no livro “Formas breves”, o escritor e crítico argentino Ricardo Piglia resume assim o ponto de partida de suas reflexões sobre as histórias curtas – ou, em inglês, simplesmente stories: Primeira tese: um conto sempre conta duas histórias. Numa linguagem límpida e legível que não esconde a generosa – e rara – intenção de conversar com o maior número possível de leitores, sem prejuízo do rigor do pensamento crítico, o autor passa então a discorrer sobre a tal duplicidade: a de uma história ostensiva, exterior, que contém em si uma história secreta, cifrada, elíptica. A história que ele chama de 1, a evidente, só aqui e ali deixa entrever ou pressentir “nos seus interstícios” a história 2, que ao irromper por fim na consciência do leitor provoca aquele efeito de surpresa, revelação ou epifania que se espera de todo conto. Piglia recupera uma deliciosa anotação rabiscada pelo russo Anton Tchekhov, mestre do conto moderno, embrião de uma história que ele jamais escreveu: “Um homem em Montecarlo vai ao cassino, ganha um milhão, volta para casa, suicida-se”. A história 1 – o jogo, a sorte, a euforia do enriquecimento – tem no…

“Fulano escreve bem, mas não tem o que dizer.” Não lembro onde li a frase, muito tempo atrás – provavelmente numa resenha ou quem sabe em duas ou três, pois a verdade é que se trata de um semiclichê crítico. Junto com seu autor ou autores, minha memória deixou de registrar também o alvo ou os alvos da diatribe. Foi a frase em si que passou a me assombrar de tempos em tempos em meus primeiros anos de escritor tateante, como se expressasse uma advertência severa e uma verdade terrível. Então não bastava aprender a escrever? Era preciso também ser possuidor de uma qualidade mais misteriosa, talvez inata, certamente existencial, quem sabe política, que parecia tão fugidia quanto assustadora? Eu acreditava levar jeito para aquela coisa de fazer literatura, sentia que as palavras me mostravam alguma obediência, mas… teria o que dizer? E como uma pessoa que não tem o que dizer descobre, inventa, encomenda, pega emprestado, vai à luta de algo para dizer? Levou tempo para que eu descobrisse estar diante de uma questão falsa. Saber escrever e ter o que dizer são rigorosamente a mesma coisa, ou melhor, não existe na literatura – ou em arte alguma –…

Em Viagem ao redor da garrafa (Rocco, tradução de Hugo Langone, 320 páginas, R$ 44,50), a jornalista inglesa Olivia Laing promove uma curiosa – e nem sempre bem-sucedida – mistura de gêneros. Ensaio biográfico, crítica literária, memórias e relatos de viagem são jogados na coqueteleira para tentar revelar “por que os escritores bebem e que efeito essa mistura de bebidas teve sobre o corpo da própria literatura”. Se o objetivo parece por um lado ambicioso demais e por outro limitado em seu recorte – afinal, escritores bebem porque os seres humanos bebem –, Laing logo dobra a aposta da liberdade autoral ao reduzir a apenas seis os alcoólatras em que está interessada. Todos homens, todos americanos e grandes autores do século XX: os ficcionistas Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, John Cheever e Raymond Carver dividem o balcão do bar com o dramaturgo Tennessee Williams e o poeta John Berryman. A lista não se destaca pela originalidade e chega a flertar com o clichê ao exibir em posição de destaque a dupla de aliados e rivais Hemingway-Fitzgerald, sobre a qual seria justo dizer que já se escreveu demais. Ocorre que, se houver um único rótulo apto a nomear o coquetel que…

Este artigo é ao mesmo tempo o reconhecimento público de uma dívida pessoal e uma dica: talvez não haja lição mais importante que os escritores brasileiros do século 21 possam tirar da obra de Nelson Rodrigues (foto) do que o difícil aprendizado do diálogo. Falo de uma questão de forma. Isso não significa minimizar o famoso conteúdo rodriguiano, esse impressionante universo de tipos caricaturais da baixa classe média carioca às voltas com tramas folhetinescas de amor e morte, infidelidade e incesto, numa atmosfera farsesca em que pulsões primitivas estão sempre prontas a furar o verniz da civilização e vir à tona com uma ferocidade equilibrada entre o trágico e o cômico. Evidentemente, é o alcance cultural desse universo que torna Nelson um monstro, um daqueles raros autores sem os quais o país não seria o que é. Mas isso todo mundo sabe. Quando me refiro ao diálogo, falo de uma técnica que permite a dois ou mais personagens trocarem blocos de discurso direto no meio de uma narrativa sem que soem como bonecos de ventríloquo do autor ou oradores na tribuna da Câmara dos Deputados. Alguns escritores se saem bem da tarefa, a maioria não – e pode até ser…

Um dos conselhos literários mais importantes que já recebi – quase tão importante quanto aquele outro, o de desconfiar de todos os conselhos literários – me apareceu quando eu tinha vinte e tantos anos, lendo um artigo de Autran Dourado sobre seu método de trabalho. Se a memória não me engana mais do que o habitual, o escritor mineiro revelava, embora não com essas palavras, uma forma de dar vida nova a textos deficientes, insatisfatórios, capengas ou falsos: trocar seu tempo verbal ou a pessoa da narração – ou as duas coisas ao mesmo tempo. Ainda não era comum escrever em computador naquela época. O truque, se assim podemos chamá-lo, envolvia um bocado de trabalho pesado: rabiscar tudo com caneta era provavelmente o primeiro passo, mas no fim das contas, para ter um resultado apresentável, restava alimentar a máquina de escrever com papel novo e datilografar tudo outra vez. Da primeira à última palavra. Trocando, por exemplo, “fui” e “tinha” por “vou” e “tenho”. Ou por “vai” e “tem”. E “minha” por “sua”. Etc. É claro que, tendo feito tudo isso, e ainda que a princípio satisfeito com as mudanças, nada impedia o angustiado autor-datilógrafo de se arrepender no dia…

As “franjinhas literárias” que foram tema de um post barthesiano aqui no blog – aqueles emblemas de literariedade que nada mais são do que uma manifestação do mau e velho clichê, da linguagem morta ou pelo menos artrítica – podem ser mais ou menos antiquadas. É claro que existem as franjinhas modernosas e até as vanguardistas, pois, nas palavras de Ricardo Piglia, “a modernidade é o grande mito da literatura contemporânea”. Estas são até mais perigosas, por disfarçarem melhor sua cafonice e vaziez. No entanto, é impressionante o número de pessoas que se lançam à aventura de escrever um romance tendo na mira, de forma consciente ou não, um modelo que já era velho há pelo menos cento e cinquenta anos. A franjinha preferida de todas essas é a descrição. Qualquer um que já tenha sido obrigado – como jurado de um concurso literário, por exemplo – a ler de enfiada um grande lote de romances contemporâneos sabe que, numa fatia em torno de um terço deles (estou chutando, mas não errarei por muito), a narrativa começa com uma longa descrição. Em alguns casos, de fenômenos atmosféricos, num eco certamente involuntário do mais famoso clichê literário da história – a…

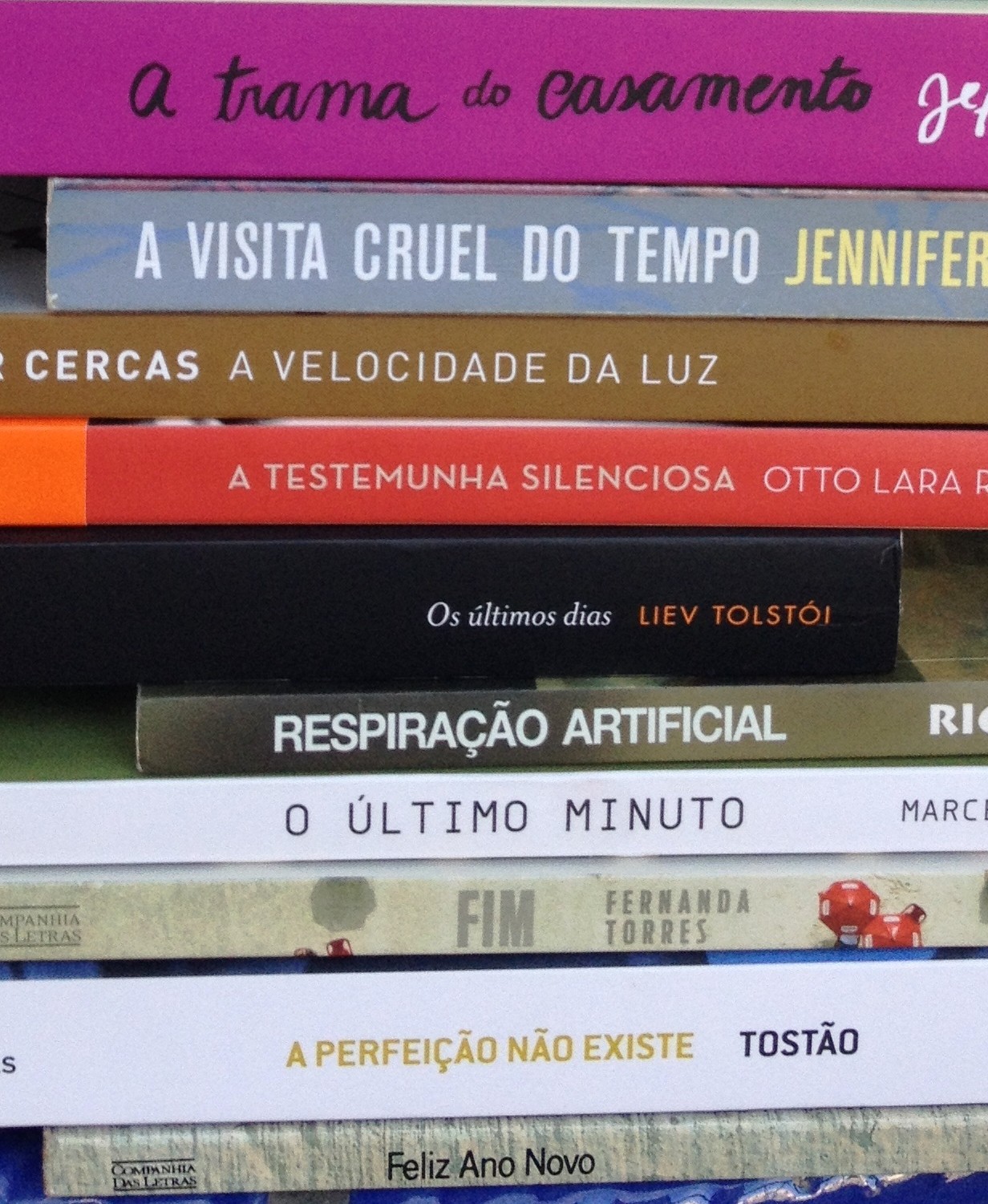

Na onda da poesia de lombada, ou spine poetry, fiz esse cartão de ano novo em 2013. Acho que continua valendo!

Conversando com uma amiga, romancista talentosa que tem ministrado oficinas literárias, ela dizia que uma de suas maiores dificuldades é explicar aos alunos o que vem a ser um clichê. Fazer o orgulhoso autor de uma frase como “as ondas lambiam voluptuosamente a areia”, que tanto o agrada por sua carga poética, compreender que ela é inaceitável. Não apenas ruim mas desclassificante, algo que um leitor mais exigente tenderá a interpretar como deixa para desistir do livro. Nessa hora, talvez seja didático mencionar o exemplo de Snoopy. E de Bulwer-Lytton. E de Urbano Loureiro. E de tantos outros que começaram ou se sentiram tentados a começar uma história com aquela frase imortal, emblema supremo do clichê literário em todos os tempos: “Era uma noite escura e tempestuosa.” Romancista, poeta, dramaturgo, político e barão, Edward Bulwer-Lytton (1803-1873) passou à história com a glória irônica de ter sido seu criador. Se alguém já tinha usado uma fórmula parecida, o que não acho improvável, a imensa popularidade da obra do nobre inglês em sua época garantiu à frase de abertura de seu romance Paul Clifford o privilégio de fixar a construção exata, a forma irretocável do clichê: “It was a dark and stormy…

Entre as muitas delícias da longa entrevista (em inglês, acesso gratuito) que Zadie Smith fez com Ian McEwan em 2005, publicada pela revista The Believer, minha preferida aparece já no texto introdutório da autora de “Sobre a beleza”. Zadie conta que, ainda universitária e aspirante ao mundo das letras, foi levada por uma amiga enturmada à festa de casamento de McEwan, já então um escritor estabelecido (embora ela confesse que, na época, estava ocupada imitando Martin Amis, também presente à festa). “Parece”, disse minha amiga com ar de entendida, quando observávamos McEwan rodopiar com sua nova esposa pela pista de dança, “que ele escreve apenas quinze palavras por dia.” Eis uma informação infeliz para se dar a um escritor aspirante. Eu era terrivelmente suscetível ao poder do exemplo. Se me dissessem que Borges corria três milhas toda manhã e depois plantava bananeira numa tina de água antes de se sentar para escrever, eu me sentiria obrigada a tentar isso. O espectro do limite de quinze palavras ficou comigo por um longo tempo. Três anos depois, quando estava escrevendo “Dentes brancos”, lembro-me de pensar que todos os meus problemas se originavam do excesso de palavras que me sentia impelida a escrever…

Um jornal de Belo Horizonte pisou na bola da linguagem e, em chamada de primeira página, classificou de “ontológico” o gol marcado por Neymar aos 39 minutos e meio do segundo tempo da partida entre Barcelona e Villareal pelo Campeonato Espanhol, domingo passado (8/11), no Camp Nou. Acertou sem querer, como aquele centroavante tosco que arma uma bomba e, errando o chute, roça na bola tão de leve que ela engana o goleiro e desliza para dentro da meta. A confusão entre antologia (coletânea) e ontologia (o estudo do ser enquanto ser, para além de todas as contingências) traz para a conversa um viés filosófico inesperado. O erro do diário mineiro é bem-vindo. Um daqueles momentos que nascem condenados à imortalidade no YouTube, será que o gol de Neymar aguenta o peso de ser lido e relido como uma demonstração concisa do que é ser, para além de todas as contingências, um gênio da bola? Sem a pretensão de substituir as imagens, obrigatórias para qualquer pessoa que não odeie futebol, vamos ao lance. A poucos minutos do fim, o Barcelona vence de 2 a 0 – o primeiro de Neymar, o segundo do centroavante uruguaio Luis Suárez – uma partida…

Num debate na Biblioteca de São Paulo com a presença de outros finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura, ano passado, um rapaz na audiência nos perguntou – a Adriana Lisboa, Michel Laub e Flavio Cafiero, além de mim – o que pensávamos do “método” de escrita defendido por Edgar Allan Poe em seu famoso ensaio “A filosofia da composição”. Foi um prazer inesperado ver surgir numa conversa literária de hoje, e trazido por um leitor jovem, o texto de 1846 em que Poe explica passo a passo como escreveu o poema “O corvo”. Trata-se de um velho favorito meu, ode curiosa ao planejamento meticuloso e à intencionalidade como os melhores conselheiros do escritor – uma ode composta, o que é melhor, por um cultor de histórias fantásticas, sombrias, fantasmagóricas, normalmente associadas ao oposto do racionalismo solar que o ensaio defende. O fascínio que “A filosofia da composição” provocou em mim quando o li pela primeira vez, muitos anos atrás, está longe de morrer, mas faz tempo que foi temperado por ceticismo. Diz o escritor americano que “O corvo” foi escrito “com a precisão e a sequência rígida de um problema matemático”. E promete: “É meu desígnio tornar manifesto que…

O novo lançamento do escritor português António Lobo Antunes no Brasil, o romance “Não é meia-noite quem quer†(Alfaguara, 480 páginas, R$ 59,90), publicado em Portugal em 2012, oferece munição tanto a seus fãs incondicionais quanto a seus detratores. Estamos falando de um velho embate da cultura lusitana, a polarização entre os que acreditam estar diante do único escritor genial em atividade na lÃngua portuguesa e os que julgam ter sido o autor lisboeta de 73 anos engolido pela própria vaidade de malabarista das palavras, terminando por sucumbir ao vazio do exibicionismo formal. Naturalmente, o leitor não precisa se alinhar com nenhum desses lados, mesmo porque há um pouco de verdade em ambos. Antes de se lançar à aventura do livro, contudo, deve saber que “Não é meia-noite…†é um romance exigente que demandará sua adesão incondicional, uma espécie de profissão de fé renovada a cada página (à s vezes penosamente) na recompensa proporcionada por uma história que gira sobre si mesma. Na primeira metade de sua carreira, Lobo Antunes, psiquiatra de formação, perseguia algum equilÃbrio entre a tessitura da prosa – que sempre foi caudalosa, musical e poética – e o enredo. Por exemplo: um romance como “As naus†(1988),…