Será verdade que só o relato de um anão albino estrábico nascido em Arapiraca no último quarto do século XX tem valor como reflexão sobre a forma única e intransferível pela qual os anões albinos estrábicos nascidos em Arapiraca no último quarto do século XX vivenciam sua condição humana? E se a história envolver um anão albino estrábico nascido em Arapiraca no último quarto do século XX – e gay? Ou, reparando bem, anã? Devemos criar sempre novos nichos autorais – reservados a anões albinos estrábicos nascidos em Arapiraca no último quarto do século XX gays, mulheres etc. – ou será aceitável que um anão albino estrábico do sexo masculino e heterossexual nascido em Arapiraca no último quarto do século XX exercite sua imaginação para conceber personagens gays ou mulheres que compartilhem sua condição de anão albino estrábico nascido em Arapiraca no último quarto do século XX? Não é de hoje que me assalta a certeza de que certos desdobramentos rasos mas influentes dos estudos culturais, com sua supervalorização do “lugar de fala” como critério de avaliação literária, conduzem reto para o abismo da negação da literatura. Como se isso fosse pouco, terminam por boicotar o que tal perspectiva tem…

Os vapores embriagantes da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que hoje chega ao clímax, são ótimos, mas não negam: o Brasil é um país que despreza a leitura. Entre obrigações escolares, bobagens de autoajuda, cordilheiras de livros para colorir e milhões de exemplares de uma bomba subliterária chamada “Cinquenta tons de cinza”, o brasileiro médio anda lendo 1,7 livro por ano – mais ou menos. Os números costumam variar um pouco, mas foi este que o ministro da Cultura, Juca Ferreira, em entrevista na última terça-feira, chamou de “uma vergonha”. Concordo inteiramente. Mais do que uma vergonha, um motivo de desalento quanto ao futuro do país. Ocorre que a proposta de Ferreira para atacar o problema – uma ampla campanha semelhante “à do Fome Zero e à da paralisia infantil” – não chega a empolgar quem conhece um pouco dessa história. Campanhas de incentivo à leitura são feitas regularmente pelo ministério da Cultura: a de 2012, com o bordão “Leia mais, seja mais”, foi lançada com previsão de investimentos de R$ 373 milhões (mais sobre isso aqui). Iniciativas desse tipo são tão bem intencionadas quanto limitadas. Em parte porque o imperativo costuma soar antipático: “Faça isso!”, diz o iluminado,…

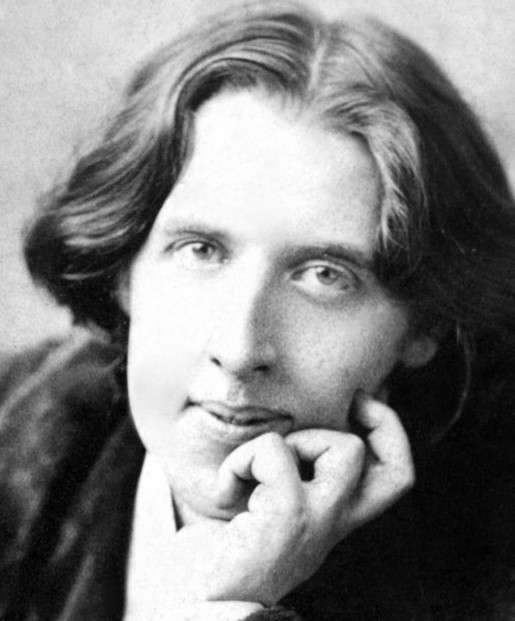

É possível que para algumas pessoas a cena abaixo, um dos pontos culminantes do romance “O retrato de Dorian Gray”, de Oscar Wilde, publicado em sua versão final em 1891, contenha um spoiler. No entanto, imagino que para os leitores habituais deste blog sua leitura apresente tanta novidade quanto a “revelação” de que Jekyll e Hyde são a mesma pessoa. Ou de que Diadorim é mulher. A intriga básica do livro mais famoso de Wilde, a do retrato que envelhece em segredo enquanto seu modelo permanece jovem, é uma daquelas que transbordaram do universo propriamente literário para se incorporar a um certo patrimônio de cultura geral. Os que conhecem a trama de ouvido e até os que já leram o livro têm muito a ganhar revisitando a cena abaixo, em que o pintor do quadro mágico, Basil Hallward, penetra no quarto secreto de Dorian Gray a convite deste e é apresentado ao impensável: o estado repugnante ao qual a vida de crime e devassidão do ex-amigo terminou por reduzir o retrato que, anos antes, ele havia pincelado com iguais medidas de talento e paixão pelo belo modelo. (Sim, o homoerotismo do livro foi considerado escandaloso na época, a ponto de…

FINADOS (MANTRA DO ESCRITOR OBCECADO) Cervantes morreu em 22 de abril de 1616. Shakespeare o acompanhou um dia depois, 23 de abril de 1616. Sterne R.I.P. em 18 de março de 1768. No século seguinte, também em março, dia 22, do ano de 1832: Goethe. Flaubert tinha então dez anos, e 58 ao parar de envelhecer, em 8 de maio de 1880. Machado foi fazer companhia a Brás Cubas no dia 29 de setembro de 1908. Mais dois anos e Tolstoi perdeu a guerra, tomara que para encontrar a paz: 20 de novembro de 1910. Em 3 de junho de 1924 foi a vez de Kafka sair da vida, mas aquilo era vida? Joyce começava então a escrever o Finnegans Wake. Em 13 de janeiro de 1941, levou-o a peritonite. Rosa completou sua travessia de homem humano em 19 de novembro de 1967, três dias depois de virar imortal. Em 1977, Nabokov se foi em 2 de julho e Clarice em 9 de dezembro, no pós-parto de Macabéa, um dia antes de completar 57. Conclusão: escrever é tão perigoso quanto viver. E eu mesmo não estou me sentindo muito bem. * O AMOR LITERÁRIO É A RAIZ QUADRADA DO ÓDIO…

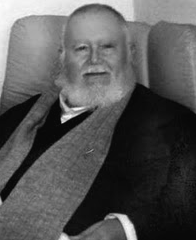

“O mosteiro frio, austero, longe de mim, mosteiro monumental, de pedra, patrimônio histórico. Eu, de carne.” O confronto tão sucintamente expresso nessa descrição do Mosteiro de São Bento é a principal chave de leitura do mais conhecido livro de memórias do carioca Antonio Carlos Villaça (1928-2005), “O nariz do morto” (Civilização Brasileira), publicado em 1970. Cobrindo da infância ao início da idade adulta do autor, com destaque para o tempo em que, aos 21 anos, sua atormentada fé católica o levou a se internar no tradicional mosteiro carioca para virar monge (não deu certo), essa obra-prima contém algumas das melhores cenas que já li sobre a luta entre espírito e carne, sagrado e profano, permanência e finitude, dilemas com os quais o autor se debateu a vida inteira – e que a cena abaixo, brilhante vinheta de humor filosófico, captura com perfeição. (Para a resenha que publiquei neste blog em 2006, “O escritor que era monge que era escritor”, clique aqui.) O gordíssimo Villaça ficou mais conhecido como personagem do que como escritor. Dono de um arquivo implacável de anedotas dos bastidores da vida intelectual brasileira de seu tempo, que conheceu na intimidade, foi de fato um grande observador e…

O mistério que envolve a festejada escritora italiana Elena Ferrante pode começar a ser desvendado pelo leitor brasileiro com a publicação de “A amiga genial” (Biblioteca Azul, tradução de Maurício Santana Dias, 331 páginas, R$ 44,90), o primeiro dos quatro volumes que compõem sua chamada “série napolitana”. Isto é, desde que se tome como autobiográfico o romance narrado por Elena Greco, que reconstrói sua infância e adolescência num bairro pobre de Nápoles nos anos 1950. Apesar da diferença de sobrenome, tal identificação entre autora e personagem tem sido feita pela maior parte de uma crítica internacional entusiasmada, que tornou Ferrante, ao lado do também prolífico norueguês Karl Ove Knausgård, a coqueluche literária do momento. O argumento é que os dois, chamados simplesmente de “titãs” pela prestigiosa revista americana The New Yorker, driblariam o que a ficção tem de falso ao se desnudar em suas memórias. “Seus romances são intensamente, violentamente pessoais”, escreveu sobre Ferrante o respeitado crítico inglês James Wood. O problema mais óbvio com tal ideia é que, enquanto Knausgård escreve de modo explícito sobre a própria vida e se multiplica em entrevistas sobre isso, Ferrante é um ponto de interrogação. “Acredito que os livros, uma vez escritos, já…

Em 2006, oito anos depois de sair na Espanha, chegou ao Brasil o romance “Os detetives selvagens”, de Roberto Bolaño (Companhia das Letras, tradução de Eduardo Brandão). A data merece ser lembrada porque se trata de um acontecimento: embora já tivesse dado as caras por aqui com a novela “Noturno do Chile”, foi naquele momento, três anos após sua morte, que o escritor chileno – um desterrado que viveu no México antes de se radicar na Espanha – finalmente explodiu no Brasil, com toda a potência de sua literatura maior. Acabou virando moda, como se sabe. Os lançamentos de Bolaño, inclusive de títulos pouco importantes, se sucederam, e em 2010 seu tijolão póstumo “2666” teve muito mais repercussão do que havia tido “Os detetives…”, embora seja este, a meu ver, seu melhor livro. É praticamente impossível extrair desse romanção polifônico, estruturado como um caleidoscópio de vozes que se complementam e se negam em igual medida, um trecho curto que dê ideia da amplitude que Bolaño consegue abarcar e das profundezas que logra sondar com seus personagens desesperados. Estes são escritores em sua maioria, “artistas” todos, e vivem como farsa dolorosa suas vidas “artísticas” num mundo em que a relevância de…

Trazer para a seção “Que cena!” o escritor goiano José J. Veiga (1915-1999) é uma forma de acenar para o adolescente que eu fui. O livro de contos “Os cavalinhos de Platiplanto”, de 1959, e o romance “A hora dos ruminantes”, de 1966 – ambos relançados recentemente pela Companhia das Letras em caprichadas edições de capa dura – me deram mais do que prazer de leitura naquele miolo da década de 1970 em que chegaram às minhas mãos. Veiga parecia apontar um rumo. Um modo possível de escrever. De tão singelo, nem chega a ser embaraçoso que, ao ter um conto publicado numa edição de província, aos 17 anos, eu me definisse como “influenciado por Kafka, José J. Veiga e Poe”. Nessa ordem. Meu gosto juvenil pelo fantástico não tem nada de surpreendente, mas, pensando nisso agora, acho sintomático que o escritor nascido na pequena Corumbá de Goiás ocupasse aquela posição central em minha trindade de cultores do esquisito. O modo como o cara incorporava à sua ficção acontecimentos insólitos, inexplicáveis – como a ocupação de uma cidadezinha do interior por uma multidão de bois na terceira parte de “A hora dos ruminantes”, que começa com a cena abaixo –…

Acredito ter sido, no fundo, o inconformismo com o fato de literatura e vida parecerem habitar duas dimensões tão separadas da existência o que nos levou a inventar um jogo intrincado que misturava folhetim com uma espécie primitiva de RPG – este, embora já existisse, estava longe de fazer sucesso no Brasil e não pode ser considerado uma influência. Estávamos na primeira metade dos anos 1980 e éramos quatro amigos formandos ou recém-formados em jornalismo. Todos apaixonados por literatura, estávamos meio perdidos e talvez assustados (eu pelo menos sim) com as promessas de tédio infinito e massacre cotidiano da criatividade e da alegria que o mundo do trabalho remunerado parecia estender horizonte adentro, a perder de vista. Houve um tempo em que, zeloso de uma coisa arcaica chamada vida privada, eu não nomearia – ou nomearia com pseudônimos – os outros três daquela turma. Hoje esse tempo parece distante, talvez porque eu esteja sob a influência da furiosa evasão de privacidade promovida por Karl Ove Knausgård. De todo modo, não há nada que comprometa ninguém nessas memórias: nem o professor Luiz Carlos Mansur, nem o roteirista David França Mendes, nem o crítico de cinema e escritor Rogério Durst (foto). Além…

Por que alguém leria milhares de páginas autobiográficas de um escritor norueguês que levou e leva uma vida nada excepcional? Páginas centradas em experiências comuns como os problemas de relacionamento de um filho sensível com o pai fechadão e o medo que ele tem de repetir o modelo paterno desastroso quando se encontra por seu turno às voltas com fraldas e mamadeiras, enquanto se angustia por ver escorrer entre os dedos como areia (com clichê e tudo) o tempo que preferiria investir na produção de uma obra literária capaz de dar sentido a uma vida gratuita? Boa pergunta. Talvez porque o sujeito drible poeticamente a banalidade, transfigurando o cotidiano por meio de uma linguagem espetacularmente inventiva? Não, pista falsa: a banalidade pinga de cada página como o óleo esverdeado de um arenque em conserva. O fato é que com tudo isso – e ainda com os repulsivos ecos hitleristas do título – a série “Minha luta”, de Karl Ove Knausgård, tornou-se um fenômeno de popularidade na Noruega, onde vendeu perto de meio milhão de exemplares (número quase ofensivo se levamos em conta que o país tem pouco mais de cinco milhões de cabeças), e um modismo intelectual no restante da…

“Vim a Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo.” Assim começa, inesquecivelmente, o único romance escrito pelo mexicano Juan Rulfo (1917-1986). Precisava mais? “Pedro Páramo” (Record, 2004, tradução de Eric Nepomuceno), publicado em 1955, é uma obra-prima de escassas 150 páginas que projeta uma sombra gigante na paisagem da literatura latino-americana, multiplicando-se em ecos numa infinidade de outros livros – como as vozes dos mortos ecoam pelas ruas áridas das ruínas de Comala, a cidadezinha aonde chega Juan Preciado em busca de notícias do pai que não chegou a conhecer, o terrível Pedro Páramo. Preciado segue instruções da mãe recém-falecida, que na juventude foi abandonada pelo poderoso proprietário da fazenda Media Luna pouco tempo depois de um casamento motivado por interesse financeiro. Chega tarde: Pedro Páramo também está morto. O roteiro dessa busca e a história do pai, que se confunde tragicamente com a do lugarejo, são narrados por uma multiplicidade de vozes mais ou menos incorpóreas. O clima é crescentemente onírico e o cenário, fantasmagórico sem deixar de ser muito concreto, numa mescla que talvez só pudesse existir no México, país em que a devoção à Santa Muerte, condenada pela Igreja Católica,…

– A literatura brasileira contemporânea é uma imensa montanha de cocô. Não produz nada que chegue aos calcanhares da potência de Machado, Rosa ou Clarice. – Pra que ir tão longe? Vamos combinar que também não chega aos pés de Raduan ou do Rubem Fonseca dos bons tempos. – Exato. A literatura virou um espetáculo cheio de som e fúria, mas sem sentido. A tal vida literária tem mais importância do que a arte literária propriamente dita (e impropriamente exercida). Esse circo de festivais, feiras, prêmios, traduções, viagens, oficinas, blogs, networking e o diabo cria uma ilusão de movimento e um verniz de profissionalismo, entre aspas, que encobrem a irrelevância fundamental do ofício. – Eu diria mais: que mascaram um tédio de cemitério. Por que será assim? – Porque tudo já foi dito, ora. Como esperar algo revolucionário ou pelo menos renovador num cenário em que os escritores são robôs teleguiados pelo mercado, aprendem meia dúzia de truques, dominam uma técnica mas não comovem ninguém, não arriscam o pescoço, não incomodam, não acessam o novo? Não têm, em suma, nada a dizer? Não admira que o público ignore esses farsantes. – É o que eu sempre digo. A literatura brasileira…

Acorde pensando no livro. Banhe-se pensando no livro. Coma pensando no livro. Durma pensando no livro. Evite reler o resultado de um bom dia de trabalho mais de sete milhões de vezes. Fracassou? Se fracassou melhor do que antes (crédito para o Beckett), está no caminho certo. Guarde no fundo da gaveta os melhores elogios que receber, para esquecê-los meticulosamente no dia a dia – até precisar deles como agasalho quando vier (virá) a estação dos ventos hostis. Hostis são aqueles ventos que uivam nos ouvidos como as sereias e que, como elas, só matam os que lhes dão ouvidos. Ignore a dor de continuar: continue. Já não sabe por que começou? Bem-vindo ao clube. Avance dez casas. Kafka esteve aqui. Em frente. Leia tudo o que lhe faltava ler da literatura universal antes do jantar, parando para cotejar edições e tomar notas nas margens. Mapeie, por puro espírito lúdico, rotas de fuga imaginárias em direção ao silêncio, mesmo sabendo que é infinito o labirinto de palavras em que se meteu. Negue o que afirmou antes. Obtempere bem. Pode ir ao dicionário agora. Quaquaquá! Rir será, muitas vezes, a única salvação. Lembre-se de que o mesmo vale para o leitor….

Tirei umas breves férias desta coluna – e do Sobre Palavras – para participar do Salão do Livro de Paris, que este ano teve o Brasil como país homenageado, e atender a outros compromissos de lançamento da tradução francesa de “O drible”. Sábado que vem estarei de volta com novidades. Até lá!

A estreia da seção Que cena!, em maio de 2012, foi apropriadamente entregue ao maior escritor brasileiro da história: A xícara de café de “Dom Casmurro” trazia um trecho notável – caseiro, objetivo, melodramático e totalmente aterrorizante – do mais importante romance de Machado de Assis. É justo, portanto, que seja Machado o primeiro autor a se repetir neste espaço, agora com um excerto da famosa cena do delírio do narrador em “Memórias póstumas de Brás Cubas”, de 1880. Este é um naco de texto desbragado e furioso que elege o universo como palco e a história da humanidade como enredo – uma ousadia que, mesmo tendo fundo humorístico ou talvez por isso mesmo, fez a provinciana literatura brasileira amadurecer dois ou três séculos em poucos minutos. Curiosamente, sendo diferente em tudo, tom e intenção, daquela cena realista em que Bentinho cogita assassinar o filho, o delírio de Brás Cubas também se sente à vontade acompanhado de adjetivos como “melodramático” e “aterrorizante”. Para não poucos críticos, “Memórias póstumas…” disputa centímetro a centímetro com “Dom Casmurro” o posto de obra-prima machadiana. Pelo menos num aspecto sua primazia é indiscutível: o cronológico. Quinto romance de Machado, foi o relato da vida fútil…

A preocupação de não ser estraga-prazeres da leitura de ninguém me obriga a dizer que a cena abaixo, situada ao fim do segundo terço do livro, é o clímax do curto e notável romance “Na praia”, de Ian McEwan (Companhia das Letras, 2007, tradução de Bernardo Carvalho). Mais do que clímax – desgraçadamente precoce, como logo veremos –, trata-se do fulcro da narrativa, o momento decisivo ao redor do qual o autor inglês organiza com virtuosística economia de meios toda a melancólica história – pregressa e futura – dos jovens Edward e Florence. Ah, sim: é uma cena cômica também. Dito isso, não consigo imaginar a leitura de um trecho tão intenso como algo que impeça ninguém de procurar o livro para encará-lo desde o início – pelo contrário. Longe de conter uma informação terrível que o suspense da história exija manter oculta, a cena da noite de núpcias do casalzinho inglês num hotel à beira-mar é de uma banalidade pungente. Como eles chegaram até ali, naquele estado quase inverossímil de nervosismo e inépcia, e o que farão depois disso – eis o que torna “Na praia” um romance imperdível, espécie de hino triste aos derradeiros mártires de uma era…

O imprescindível jornal mensal “Rascunho”, especializado em literatura, traz na edição que saiu esta semana uma entrevista minha na seção Inquérito, que reproduzo abaixo. Todo mês o jornal curitibano submete as mesmas perguntas – ou mais ou menos isso, pois o número delas cresceu com o tempo – a um escritor brasileiro. O espírito da inquirição é aquele do famoso Questionário Proust, levar o depoente a expor sua “personalidade” em respostas curtas a perguntas singelamente diretas, algumas delas brincalhonas ou excêntricas. Divertido, em suma. Para o arquivo dos Inquéritos, clique aqui. A edição de março ainda não está disponível no site do jornal, mas já pode ser lida em pdf. Destaque para a suculenta primeira parte do ensaio “Dom Casmurro: a obra-prima da reciclagem”, de João Cezar de Castro Rocha, na página 20. * • Quando se deu conta de que queria ser escritor? Aos 14 anos, quando concluí que escrevia melhor do que desenhava. Comecei imediatamente a escrever um conto atrás do outro. A ideia era estar consagrado aos 18, mas não deu certo. • Quais são suas manias e obsessões literárias? Nunca falar do que estou escrevendo ou planejando escrever, pelo menos até o trabalho estar bem adiantado….