A cena abaixo é uma das mais famosas – e infames – de “Ulisses”, do irlandês James Joyce (“Ulysses” na edição da Penguin-Companhia, tradução de Caetano Galindo, 1112 páginas, R$ 50,00). Parte do que a fez tão especial pode escapar aos leitores de hoje, habituados a todo tipo de indiscrição literária: o escândalo provocado nas primeiras décadas do século XX pelo fato de Joyce ter acompanhado o personagem Leopold Bloom em sua ida matinal ao banheiro, jornal na mão, na cabeça a ideia de se livrar de uma prisão de ventre. Em vez de esperar do lado de fora, por pudor ou bom gosto, o escritor entra com Bloom no reservado malcheiroso e faz o que está determinado a fazer em seu romance estranho, excessivo, prodigioso (mais sobre ele aqui): narrar tudo o que se passa diante dos sentidos e dentro da cabeça de seus personagens naquele 16 de junho de 1904 em Dublin. O resultado é o esquete abaixo, com sua comicidade ultrajante que a excelente tradução de Galindo aproveita ao máximo. E que inclui até uma autoironia feroz, prova de que Joyce, ao escrever aquilo, divertia-se com o furor que ia causar: “Imprimem qualquer coisa hoje em dia”,…

“Para um homem de sua idade, cinquenta e dois, divorciado, ele tinha, em sua opinião, resolvido muito bem o problema de sexo.” A frase inicial do romance “Desonra”, livraço lançado em 1999 pelo escritor sul-africano J.M. Coetzee (Companhia das Letras, tradução de José Rubens Siqueira), é tão lapidar quanto enganadora. Não, o professor de literatura David Lurie, especializado em poesia romântica e funcionário de uma universidade na Cidade do Cabo, não resolveu nada bem o “problema de sexo”. Por isso mesmo, na primeira cena abaixo, entrará com sua aluna Melanie, jovem, bonita e aspirante a atriz, numa zona crepuscular entre o sexo consentido e o forçado – tristíssimo, de todo modo, como costuma ser o sexo em Coetzee, ainda que a princípio pareça representar para o cinquentão desiludido uma inesperada volta às boas graças de Afrodite. “Estupro não, não exatamente”, avalia Lurie. O leitor que porventura não ficar convencido será apresentado cerca de cem páginas mais tarde, para que possa comparar, a um estupro incontestável. Mas essa é outra história. As duas cenas abaixo se encontram no começo do romance (nada de spoiler desta vez, moçada) e marcam o início do processo de desonra, destituição e, por fim, completa aniquilação…

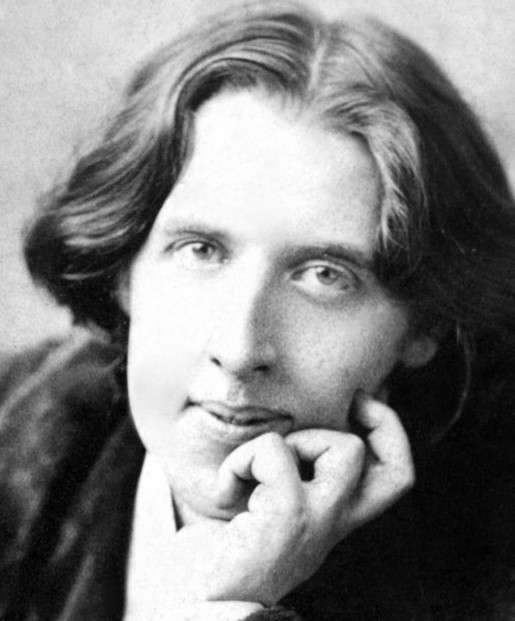

É possível que para algumas pessoas a cena abaixo, um dos pontos culminantes do romance “O retrato de Dorian Gray”, de Oscar Wilde, publicado em sua versão final em 1891, contenha um spoiler. No entanto, imagino que para os leitores habituais deste blog sua leitura apresente tanta novidade quanto a “revelação” de que Jekyll e Hyde são a mesma pessoa. Ou de que Diadorim é mulher. A intriga básica do livro mais famoso de Wilde, a do retrato que envelhece em segredo enquanto seu modelo permanece jovem, é uma daquelas que transbordaram do universo propriamente literário para se incorporar a um certo patrimônio de cultura geral. Os que conhecem a trama de ouvido e até os que já leram o livro têm muito a ganhar revisitando a cena abaixo, em que o pintor do quadro mágico, Basil Hallward, penetra no quarto secreto de Dorian Gray a convite deste e é apresentado ao impensável: o estado repugnante ao qual a vida de crime e devassidão do ex-amigo terminou por reduzir o retrato que, anos antes, ele havia pincelado com iguais medidas de talento e paixão pelo belo modelo. (Sim, o homoerotismo do livro foi considerado escandaloso na época, a ponto de…

“O mosteiro frio, austero, longe de mim, mosteiro monumental, de pedra, patrimônio histórico. Eu, de carne.” O confronto tão sucintamente expresso nessa descrição do Mosteiro de São Bento é a principal chave de leitura do mais conhecido livro de memórias do carioca Antonio Carlos Villaça (1928-2005), “O nariz do morto” (Civilização Brasileira), publicado em 1970. Cobrindo da infância ao início da idade adulta do autor, com destaque para o tempo em que, aos 21 anos, sua atormentada fé católica o levou a se internar no tradicional mosteiro carioca para virar monge (não deu certo), essa obra-prima contém algumas das melhores cenas que já li sobre a luta entre espírito e carne, sagrado e profano, permanência e finitude, dilemas com os quais o autor se debateu a vida inteira – e que a cena abaixo, brilhante vinheta de humor filosófico, captura com perfeição. (Para a resenha que publiquei neste blog em 2006, “O escritor que era monge que era escritor”, clique aqui.) O gordíssimo Villaça ficou mais conhecido como personagem do que como escritor. Dono de um arquivo implacável de anedotas dos bastidores da vida intelectual brasileira de seu tempo, que conheceu na intimidade, foi de fato um grande observador e…

Em 2006, oito anos depois de sair na Espanha, chegou ao Brasil o romance “Os detetives selvagens”, de Roberto Bolaño (Companhia das Letras, tradução de Eduardo Brandão). A data merece ser lembrada porque se trata de um acontecimento: embora já tivesse dado as caras por aqui com a novela “Noturno do Chile”, foi naquele momento, três anos após sua morte, que o escritor chileno – um desterrado que viveu no México antes de se radicar na Espanha – finalmente explodiu no Brasil, com toda a potência de sua literatura maior. Acabou virando moda, como se sabe. Os lançamentos de Bolaño, inclusive de títulos pouco importantes, se sucederam, e em 2010 seu tijolão póstumo “2666” teve muito mais repercussão do que havia tido “Os detetives…”, embora seja este, a meu ver, seu melhor livro. É praticamente impossível extrair desse romanção polifônico, estruturado como um caleidoscópio de vozes que se complementam e se negam em igual medida, um trecho curto que dê ideia da amplitude que Bolaño consegue abarcar e das profundezas que logra sondar com seus personagens desesperados. Estes são escritores em sua maioria, “artistas” todos, e vivem como farsa dolorosa suas vidas “artísticas” num mundo em que a relevância de…

Trazer para a seção “Que cena!” o escritor goiano José J. Veiga (1915-1999) é uma forma de acenar para o adolescente que eu fui. O livro de contos “Os cavalinhos de Platiplanto”, de 1959, e o romance “A hora dos ruminantes”, de 1966 – ambos relançados recentemente pela Companhia das Letras em caprichadas edições de capa dura – me deram mais do que prazer de leitura naquele miolo da década de 1970 em que chegaram às minhas mãos. Veiga parecia apontar um rumo. Um modo possível de escrever. De tão singelo, nem chega a ser embaraçoso que, ao ter um conto publicado numa edição de província, aos 17 anos, eu me definisse como “influenciado por Kafka, José J. Veiga e Poe”. Nessa ordem. Meu gosto juvenil pelo fantástico não tem nada de surpreendente, mas, pensando nisso agora, acho sintomático que o escritor nascido na pequena Corumbá de Goiás ocupasse aquela posição central em minha trindade de cultores do esquisito. O modo como o cara incorporava à sua ficção acontecimentos insólitos, inexplicáveis – como a ocupação de uma cidadezinha do interior por uma multidão de bois na terceira parte de “A hora dos ruminantes”, que começa com a cena abaixo –…

“Vim a Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo.” Assim começa, inesquecivelmente, o único romance escrito pelo mexicano Juan Rulfo (1917-1986). Precisava mais? “Pedro Páramo” (Record, 2004, tradução de Eric Nepomuceno), publicado em 1955, é uma obra-prima de escassas 150 páginas que projeta uma sombra gigante na paisagem da literatura latino-americana, multiplicando-se em ecos numa infinidade de outros livros – como as vozes dos mortos ecoam pelas ruas áridas das ruínas de Comala, a cidadezinha aonde chega Juan Preciado em busca de notícias do pai que não chegou a conhecer, o terrível Pedro Páramo. Preciado segue instruções da mãe recém-falecida, que na juventude foi abandonada pelo poderoso proprietário da fazenda Media Luna pouco tempo depois de um casamento motivado por interesse financeiro. Chega tarde: Pedro Páramo também está morto. O roteiro dessa busca e a história do pai, que se confunde tragicamente com a do lugarejo, são narrados por uma multiplicidade de vozes mais ou menos incorpóreas. O clima é crescentemente onírico e o cenário, fantasmagórico sem deixar de ser muito concreto, numa mescla que talvez só pudesse existir no México, país em que a devoção à Santa Muerte, condenada pela Igreja Católica,…

A estreia da seção Que cena!, em maio de 2012, foi apropriadamente entregue ao maior escritor brasileiro da história: A xícara de café de “Dom Casmurro” trazia um trecho notável – caseiro, objetivo, melodramático e totalmente aterrorizante – do mais importante romance de Machado de Assis. É justo, portanto, que seja Machado o primeiro autor a se repetir neste espaço, agora com um excerto da famosa cena do delírio do narrador em “Memórias póstumas de Brás Cubas”, de 1880. Este é um naco de texto desbragado e furioso que elege o universo como palco e a história da humanidade como enredo – uma ousadia que, mesmo tendo fundo humorístico ou talvez por isso mesmo, fez a provinciana literatura brasileira amadurecer dois ou três séculos em poucos minutos. Curiosamente, sendo diferente em tudo, tom e intenção, daquela cena realista em que Bentinho cogita assassinar o filho, o delírio de Brás Cubas também se sente à vontade acompanhado de adjetivos como “melodramático” e “aterrorizante”. Para não poucos críticos, “Memórias póstumas…” disputa centímetro a centímetro com “Dom Casmurro” o posto de obra-prima machadiana. Pelo menos num aspecto sua primazia é indiscutível: o cronológico. Quinto romance de Machado, foi o relato da vida fútil…

A preocupação de não ser estraga-prazeres da leitura de ninguém me obriga a dizer que a cena abaixo, situada ao fim do segundo terço do livro, é o clímax do curto e notável romance “Na praia”, de Ian McEwan (Companhia das Letras, 2007, tradução de Bernardo Carvalho). Mais do que clímax – desgraçadamente precoce, como logo veremos –, trata-se do fulcro da narrativa, o momento decisivo ao redor do qual o autor inglês organiza com virtuosística economia de meios toda a melancólica história – pregressa e futura – dos jovens Edward e Florence. Ah, sim: é uma cena cômica também. Dito isso, não consigo imaginar a leitura de um trecho tão intenso como algo que impeça ninguém de procurar o livro para encará-lo desde o início – pelo contrário. Longe de conter uma informação terrível que o suspense da história exija manter oculta, a cena da noite de núpcias do casalzinho inglês num hotel à beira-mar é de uma banalidade pungente. Como eles chegaram até ali, naquele estado quase inverossímil de nervosismo e inépcia, e o que farão depois disso – eis o que torna “Na praia” um romance imperdível, espécie de hino triste aos derradeiros mártires de uma era…

Se fizerem um concurso para eleger a cena de sexo mais famosa da história da literatura, esta será, no mínimo, uma das finalistas. Se a ideia for escolher a cena de sexo mais escandalosa, também. O curioso é que o máximo de nudez que existe na “cena da carruagem” do romance “Madame Bovary” (1857), de Gustave Flaubert, é a de uma mão sem luva que desliza a certa altura – “no meio do dia, em pleno campo” – sob a cortininha amarela da cabine. O que a mão faz é jogar fora, em pedaços, a virtuosa carta de recusa que Emma Bovary tinha escrito na noite anterior para entregar em mãos ao pretendente Léon. Em algum momento do passeio a esmo de cerca de seis horas no carro fechado, a carta se tornou obsoleta. Tarde demais: o escrivão já era o segundo amante na biografia da adúltera interiorana que queria ser personagem de romance – e foi mesmo, mas não do gênero galante que tinha imaginado. Em que momento Emma cedeu às investidas de Léon? Entregou-se logo ou se fez de difícil? Que argumentos ou carícias a convenceram? O que fizeram aqueles dois, exatamente, no abafamento da cabine? Quantas vezes?…

Lanço hoje uma nova seção no Todoprosa, chamada “Que cena!”. Durante alguns anos, os “Começos inesquecíveis” – posts em que eu apresentava trechos iniciais marcantes de grandes romances, acompanhados de breves comentários que davam pistas sobre o porquê de sua permanência – foram os mais visitados e linkados do blog. O sucesso, imagino, teve tanto a ver com a qualidade dos começos em si quanto com a sede de informação de um país que, em grande parte, mal começa a aprender a ler. Os “Começos inesquecíveis” passaram a ser tomados por muita gente como indicadores de leitura, com a vantagem de já virem com amostras do estilo de cada autor. A seção chegou ao fim naturalmente, de puro cansaço. Seria absurdo sugerir que esgotaram-se os bons começos disponíveis na literatura universal. O que passou perto de se esgotar foi a reserva dos começos que marcaram minha memória de leitor – e a ideia sempre foi partir da experiência pessoal, tentar compartilhar um prazer a quente em vez de ensinar uma matéria a frio. A seção “Que cena!” se baseia numa ideia semelhante: publicar pequenos trechos especialmente marcantes de grandes livros, agora extraídos de qualquer ponto, começo, meio ou fim. Trata-se…

O título acima exige uma explicação. Não fica claro se o jagunço Riobaldo, narrador da obra-prima “Grande sertão: veredas”, publicada em 1956 pelo mineiro Guimarães Rosa, chega realmente a vender sua alma a Satanás. O que sabemos é que certa noite, transcorridos três quartos da narrativa, ele se dirige a um lugar ermo e sinistro até no nome, Veredas-Mortas, com tal intenção. A ideia é ganhar o poder que lhe falta para derrotar o arquivilão Hermógenes, vingando a morte do chefe Joca Ramiro – e de quebra agradar Reinaldo, também conhecido como Diadorim, seu querido colega de bando, que nada deseja na vida além dessa vingança. A incerteza sobre a consumação do pacto faustiano atravessa todo o romance e não se desfaz nem mesmo quando o narrador parece descartá-la categoricamente no famoso encerramento do livro: “O diabo não há!… Existe é homem humano. Travessia”. O fato é que ele nunca mais será o mesmo depois desse encontro que não houve – mas talvez tenha havido – nas Veredas-Mortas. A cena é bela e estranha, com a estrangeirice erudita do português “sertanejo” inventado por Rosa contribuindo para o lusco-fusco do que “não é falável”. Uma coisa é certa: vindo do além…

“As Benevolentes”, de Jonathan Littell, vencedor do prêmio Goncourt em 2006, é um dos romances mais originais, fortes e perturbadores jamais escritos sobre a Segunda Guerra Mundial. É também um dos mais notáveis deste século em qualquer gênero (leia aqui a resenha que publiquei na época). Escrito em francês pelo americano Littell (e muito bem traduzido por André Telles para a edição brasileira que a Alfaguara pôs no mercado em 2007), “As Benevolentes” contribui para esta seção com um raríssimo caso de cena marcante que não contém spoiler. Quem ainda não atravessou o tijolo de 912 páginas pode ir até o fim do post sem o risco de encontrar algo que estrague o prazer de ler o livro. Embora seja talvez a de mais alta voltagem dramática, a cena abaixo é apenas uma entre centenas de vinhetas de violência ultrajante que são empilhadas como cadáveres numa vala comum. O efeito final da obra é atingido por acumulação. Desfilam no romance – com uma riqueza desconcertante, cerrada e meio hipnótica de detalhes burocráticos, históricos e geográficos – as memórias de guerra do oficial alemão Maximilen Aue, um Hauptsturmführer (capitão SS) ambíguo, de temperamento artístico mas também capaz de grande crueldade, que…

“Viva o povo brasileiro”, obra-prima de João Ubaldo Ribeiro publicada em 1984, venceu a eleição que promovi em 2007 aqui no Todoprosa, perguntando a 50 escritores, críticos e editores qual era o mais importante título da ficção brasileira nos últimos 25 anos. Na época, apresentei esse romanção de 674 páginas como “épico mítico e irreverente da nacionalidade, com seu painel histórico abrangendo quatro séculos”, e não vejo motivo para alterar nenhuma palavra da sumária descrição. Naturalmente, uma obra tão vasta não transcorre num único registro, mas talvez não haja passagem que condense tão bem seu efeito geral quanto a famosa cena de uma batalha da Guerra do Paraguai, ocorrida no dia 24 de maio de 1866, da qual reproduzo o trecho abaixo. Os brasileiros – entre eles muitos baianos, e notadamente os filhos da ilha de Itaparica – estão levando a pior naquela terra “onde não há orixás, mas outras entidades, monstros de cabeça de boi e corpo de serpente com rabo de navalha”. Morrendo aos magotes, despertam a piedade dos orixás a que foram consagrados. Um a um, vão entrando na guerra Oxóssi, Xangô e Iansã. Ogum, porém, aquele que seria mais valioso, guerreiro invencível, se recusa a ajudar….

Todo o romance é espetacular, uma das obras-primas do século 20, mas a cena abaixo – situada ao fim do primeiro terço de “Lolita” (1955), escrito diretamente em inglês pelo russo Vladimir Nabokov – ocupa posição de destaque. Em primeiro lugar por uma questão de arquitetura, como ponto de virada em que, pela ação quase inverossímil do “longo e cabeludo braço do Acaso”, a paixão proibida de Humbert Humbert, o narrador, sai da sombra da dissimulação familiar para a luz solar de um desfrute que chega perto de ser escandalosamente assumido. Não é só isso: também no relevo emocional do romance estamos, aqui, num pico elevado. Dele desce serpenteando uma montanha-russa de duas pistas. Numa trafega H.H. com sua voz narrativa que, como aponta com propriedade o escritor irlandês Brian Boyd na atual edição da revista “Serrote”, lembra muito – na inconfiabilidade, no traçado sinuoso, no uso do leitor como vocativo – a do melhor Machado de Assis. Cínico, brilhante, esnobe, esse representante decadente do Velho Mundo tem seu diário secreto violado e vê desmoronar sem aviso a farsa que montou ao se casar com Charlotte Haze, americana de meia-idade que despreza, para usufruir da companhia de sua filhinha, a…

O nono capítulo de “Vidas secas” (1938), de Graciliano Ramos, em que o narrador descreve a morte da cachorra Baleia, é provavelmente o mais lido e lembrado em toda a obra do escritor alagoano. O crítico Álvaro Lins afirmou que ele “se acha revestido de uma humanidade talvez maior que a dos seres humanos”, querendo dizer que o romancista – avaliado por ele em seus livros anteriores como sarcástico e revoltado demais, e que enfim se permitira em “Vidas secas” ser “mais humano, sentimental e compreensivo” – pode ter sido mais pródigo nessas qualidades ao falar da vira-lata doente do que ao retratar o vaqueiro Fabiano, sua mulher, sinha Vitória, e seus dois filhos. Se entendermos “humano” como sinônimo de “sentimental”, como Lins parece fazer, não há dúvida de que a morte de Baleia se destaca entre os quadros quase autônomos que compõem “Vidas secas”. O que não é difícil de explicar quando se leva em conta que Graciliano mergulha na psicologia de personagens que a seca e as condições sociais do Nordeste brasileiro situam numa espécie de humanidade rebaixada, faixa crepuscular entre a condição de bicho e a de gente. A relativa humanização da cachorra tem como contraponto a…

O fascinante, inteligentíssimo, patético professor universitário Moses Herzog, protagonista de “Herzog”, romance lançado em 1964 por Saul Bellow (foto, 1915-2005), foi descrito por Philip Roth como “intenso porém passivo, reflexivo porém impulsivo, equilibrado porém louco, emotivo, complicado, um perito em matéria de dor, (…) um palhaço quando se torna um vingador indignado, um bobo em quem o ódio gera comédia, um sábio estudioso num mundo traiçoeiro, e no entanto ainda perdido no mar de amor, confiança e entusiasmo pelas coisas que é característico da infância…”. Talvez pareça confuso para quem não teve o prazer de ler essa obra-prima do romance americano, mas de alguma forma todas essas características contraditórias estão presentes na cena abaixo. Herzog acaba de chegar a Chicago – vindo de Nova York, onde mora hoje – com o plano de lavar com sangue a honra ultrajada pela ex-mulher, a bela Madeleine, mãe de sua filhinha Junie, ao abandoná-lo para ficar com seu ex-melhor amigo, o ruivo Valentine Gersbach – que, para agravar sua humilhação, tem uma perna mecânica. Na tradução de José Geraldo Couto para a Companhia das Letras, estes três parágrafos compõem o que deveria ser o clímax do livro, caso Herzog não fosse tão “intenso…