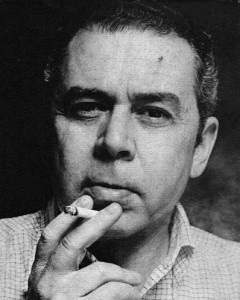

Trazer para a seção “Que cena!” o escritor goiano José J. Veiga (1915-1999) é uma forma de acenar para o adolescente que eu fui. O livro de contos “Os cavalinhos de Platiplanto”, de 1959, e o romance “A hora dos ruminantes”, de 1966 – ambos relançados recentemente pela Companhia das Letras em caprichadas edições de capa dura – me deram mais do que prazer de leitura naquele miolo da década de 1970 em que chegaram às minhas mãos. Veiga parecia apontar um rumo. Um modo possível de escrever.

Trazer para a seção “Que cena!” o escritor goiano José J. Veiga (1915-1999) é uma forma de acenar para o adolescente que eu fui. O livro de contos “Os cavalinhos de Platiplanto”, de 1959, e o romance “A hora dos ruminantes”, de 1966 – ambos relançados recentemente pela Companhia das Letras em caprichadas edições de capa dura – me deram mais do que prazer de leitura naquele miolo da década de 1970 em que chegaram às minhas mãos. Veiga parecia apontar um rumo. Um modo possível de escrever.

De tão singelo, nem chega a ser embaraçoso que, ao ter um conto publicado numa edição de província, aos 17 anos, eu me definisse como “influenciado por Kafka, José J. Veiga e Poe”. Nessa ordem.

Meu gosto juvenil pelo fantástico não tem nada de surpreendente, mas, pensando nisso agora, acho sintomático que o escritor nascido na pequena Corumbá de Goiás ocupasse aquela posição central em minha trindade de cultores do esquisito. O modo como o cara incorporava à sua ficção acontecimentos insólitos, inexplicáveis – como a ocupação de uma cidadezinha do interior por uma multidão de bois na terceira parte de “A hora dos ruminantes”, que começa com a cena abaixo – era tão familiar, caseiro e interiorano que, para o garoto interiorano que eu era, parecia um salvo-conduto: “Ah, isso eu consigo fazer!”. Claro que não conseguia, mas o que vale é o estímulo.

A prosa de Veiga me parece ainda hoje uma façanha estilística. De sintaxe cristalina e ritmo suavemente coloquial, com poucos e certeiros regionalismos dando apenas a cor local suficiente a um português brasileiro de ambição universal, é curioso notar seu gosto pelo pretérito imperfeito – o tempo verbal com o qual recordamos nostalgicamente as coisas que duravam, que permaneciam – mesmo quando, como ocorre abaixo, narra a ruptura.

O pretérito imperfeito e a ação centrada na coletividade, com personagens individualizados se destacando apenas momentaneamente da paisagem humana homogênea, situam Veiga numa tradição arcaica de causos e histórias populares moralizantes contados à beira do fogo. A pequena Manarairema que a avalanche bovina desfigura é um lugar idílico, à margem do tempo histórico: pobre mas quase sem conflito, atrasado mas habitado por gente de bem. Até que chegam os invasores.

Na primeira parte do romance, são os forasteiros caladões que, com pinta de virem da cidade grande, acampam do outro lado do rio. Na segunda, os cachorros. Na terceira, os bois. Como “A hora dos ruminantes” chegou ao público dois anos depois do golpe militar de 1964, as leituras que o tratam como alegoria da ditadura são inevitáveis – e interessantes, ainda que um tanto óbvias.

Naturalmente, seria empobrecedor ficar só nelas. O livro mais famoso de José J. Veiga também não faz feio como representação da traumática metamorfose brasileira, em curso naquela época, de país majoritariamente rural em país esmagadoramente urbano. Ou, em escala microscópica e condizente com o tempo em que o li, como um flagrante do massacre da inocência quando os hormônios escoiceantes invadem a infância feito bois desgovernados.

Fazia dias que os bois vinham aparecendo aqui, ali, nas encostas das serras, nas várzeas, na beira das estradas, uns bois calmos, confiantes, indiferentes. As marcas que mostravam nada esclareciam, ou eram desconhecidas na região ou muito apagadas, difíceis de ser recompostas. Bom: são bois vadios, desgarrados de boiadas; qualquer dia os donos vêm buscar, ou eles mesmos desaparecem assim como vieram – sem aviso, sem alarde.

Isso pensava-se, mas não foi o que aconteceu. Longe de ir embora, os bois se chegaram mais e em grande número. Ganharam as estradas, descendo. Atravessaram o rio, de um lado, o córrego, de outro, convergindo sempre. Em pouco já lambiam as paredes das casas de arrabalde, mansos, gordos, displicentes. Encheram os becos, as ruas, desembocaram no largo. A ocupação foi rápida e sem atropelo; e quando o povo percebeu o que estava acontecendo, já não era possível fazer nada: bois deitados nos caminhos, atrapalhando a passagem, assustando senhoras. As entradas do largo entupidas e mais bois chegando, como convocados por uma buzina que só eles ouviam; os que não cabiam mais no largo iam sobrando para as ruas de perto, para os becos e terrenos vazios. Abria-se uma janela para olhar o tempo e recebia-se no rosto o bafo nasal de um boi butelo. Uma pessoa ia ao quintal, entrava distraída numa moita, levava o maior susto da vida ao assustar um boi, que saía de arranco pisando plantas, arrastando ramos pendurados nos chifres. Dobrava-se uma esquina com pressa, caía-se de braços abertos nos chifres de um boi imprevisto.

Durante o resto do dia e ainda por toda a noite mais bois chegaram, pisando em tudo, derrubando casas de pobres, invadindo corredores de ricos, espremendo-se uns contra os outros, as cabeças levantadas para os chifres não embaraçarem, sem espaço nem para erguer o rabo na hora de defecar, a matéria saindo forçada pelas pernas abaixo, breando tudo.

Não se podia mais sair de casa, os bois atravancavam as portas e não davam passagem, não podiam; não tinham para onde se mexer. Quando se abria uma janela não se conseguia mais fechá-la, não havia força que empurrasse para trás aquela massa elástica de chifres, cabeças e pescoços que vinha preencher o espaço.

Frequentemente surgiam brigas, e seus estremecimentos repercutiam longe, derrubavam paredes distantes e causavam novas brigas, até que os empurrões, chifradas, ancadas forçassem uma arrumação temporária. O boi que perdesse o equilíbrio e ajoelhasse nesses embates não conseguia mais se levantar, os outros o pisavam até matar, um de menos que fosse já folgava um pouco o aperto – mas só enquanto os empurrões vindos de longe não restabelecessem a angústia.

Nas ladeiras os bois mais fracos caíam de puro cansaço com o esforço de se manterem de pé contra a avalanche que vinha forcejando de cima, caíam e iam rolando por baixo dos outros, derrubando mais alguns até alcançarem o amparo de um muro, um barranco, uma árvore, e aí ficavam moídos, quebrados, gemendo. As cercas e muros dos quintais, que resistiram bem nas primeiras horas, com o aumento da pressão acabaram cedendo; e como água represada que arrebenta comporta, os bois se despejavam para dentro aos trambolhões, pinotes, testadas, ávidos de espaço, arrasando plantações, espantando porcos e galinhas.

Nem dentro de casa as pessoas ficavam tranquilas. Aqueles que não tiveram a prevenção de fechar as janelas logo no início – a maioria – agora eram obrigados a viver e fazer tudo observados por dois, três pares de olhos bovinos, e às vezes ainda precisavam empurrar um chifre para um lado para poder abrir uma gaveta ou um armário.

Se não fosse a diligência dos meninos, que inventaram um jeito de andar por cima dos bois, as famílias teriam ficado sitiadas em casa, sem meios de comunicação com parentes e amigos. Descalços e munidos de uma vara tendo numa ponta uma plaquinha acolchoada, os meninos subiam numa janela, daí passavam para o lombo de um boi, e utilizando a vara como escora iam navegando por cima deles, transmitindo e recebendo recados e encomendas, apostando corridas uns com os outros. De vez em quando um menino pisava em falso, ou o boi se mexia ao ser pisado, e lá ia o menino para o fundo. Alguns conseguiam engatinhar por entre o crivo de patas, sujando-se nas bozerras, molhando-se nas poças de urina, sangrando as mãos e os joelhos nas pedrinhas do chão até alcançar o abrigo de uma vala ou os degraus de um portal; mas muitos se desorientaram, perderam o rumo, caíram no choro, assustaram os bois e acabaram esmagados por aquelas mãos de pilão de muitas arrobas de peso.

4 Comentários

Qualquer analogia entre as circunstâncias que envolveram a edição anterior e as que denunciam a recente edição da obra de J.J. Veiga; ou qualquer alegoria dos dias atuais, das mais flagrantes ações de lesa-pátria, patrocinadas por verdadeiros “bois da vida”, nada deixam a desejar.

Que bom, Sérgio, você dedicar sua coluna de hoje a José J. Veiga. Melhor ainda por ocorrer, neste 2015, o centenário de seu nascimento, que quase não é comentado pela mídia. E se trata de um grande escritor. Possuo mais da metade da sua obra, que vivo relendo. Por sinal, acabei de ler, há pouco, A Hora dos Ruminantes, aí pela quinta ou sexta vez. O que mais me encanta em Veiga é o estilo, a linguagem. Abraço.

Ficou feliz de saber que expoente da cultura goiana é citada em sua coluna. José .J. Veiga. Parabéns pela citação e compartilharei com nossos amigos.

Também sou fã de realismo fantástico. Acabo de ler “Sombras de Reis Barbudos” e “A Metamorfose” e na minha próxima lista de compras estão “Os Cavalinhos de Plantiplanto”, “A Colônia Penal” e “A Hora dos Ruminantes”. Parabéns pela referência a José J. Veiga. Pena que seja uma autor não muito conhecido no país. Que tal estender o leque e escrever sobre Murilo Rubião e seus 33 contos?